深度学习实现彩色PIE无透镜显微成像(Optics and Lasers in Engineering)

深度学习实现彩色PIE无透镜显微成像

本期导读

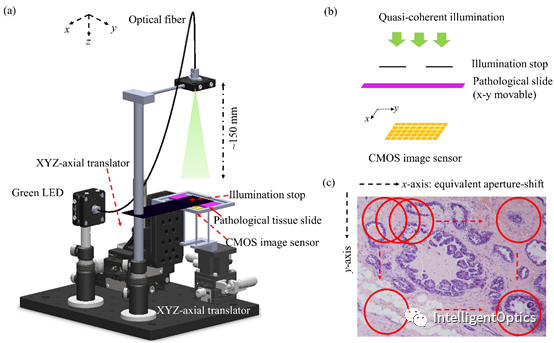

图1 PIE无透镜显微成像方法原理图。(a) PIE无透镜显微成像系统图;(b) PIE无透镜显微成像示意图;(c)(相对)孔径平移路径图。

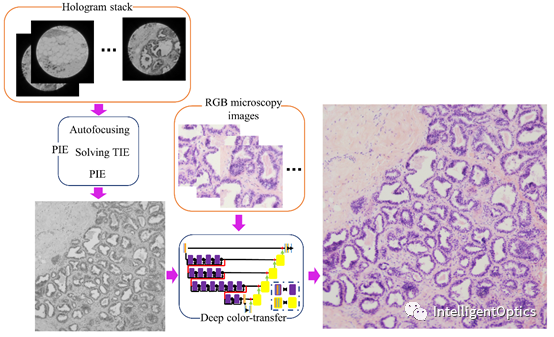

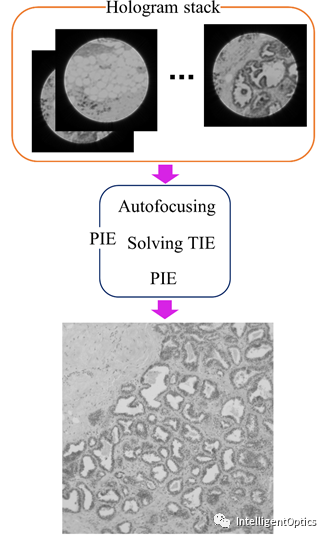

图2 单色照明的彩色 PIE 显微成像算法流程示意。

![]()

技术路线

1. 单色照明PIE无透镜成像系统的数据采集与恢复。

图3 PIE迭代恢复无孪生像显微图像

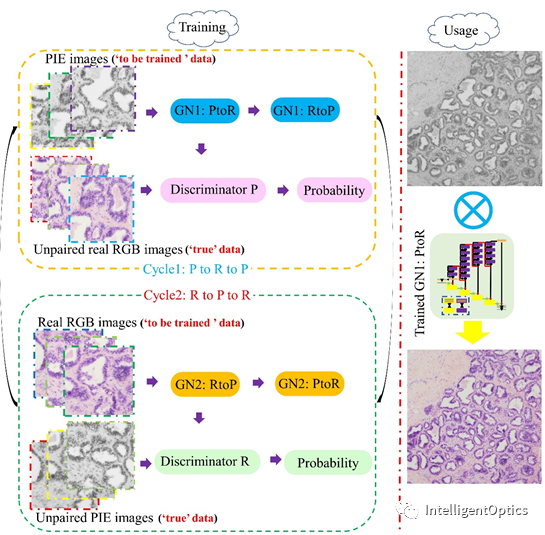

图4 基于GAN框架的深度学习色彩迁移示意图

![]()

实验结果

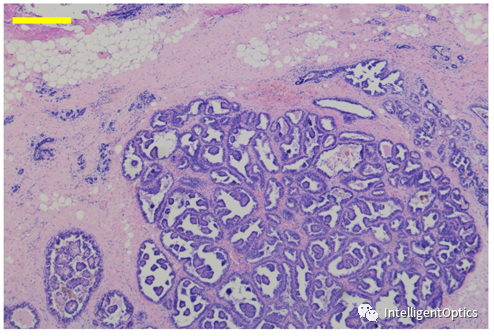

图 5 无透镜大视场彩色PIE显微成像结果。成像区域为12mm*7.9mm。黄色比例尺大约1.5mm。

图6 图像对比:单色灰度 PIE 显微图、彩色 PIE 显微镜和常规 RGB 明场显微图像。左上角的黑色比例尺约为 200 μm。幅值图像的灰度为 [0, 255]。

图7 彩色 PIE 显微图像和传统 RGB 明场显微图像的视觉比较。左上角的黑色比例尺约为 200 μm。

-

结论

-

Y. Bian, Y. Jiang, J. Wang, S. Yang, W. Deng, X. Yang, R. Shen, H. Shen, and C. Kuang, Deep learning colorful ptychographic iterative engine lens-less diffraction microscopy, Optics and Lasers in Engineering, Volume 150, 2022, 106843,

技术详见:

https://doi.org/10.1016/j.optlaseng.2021.106843.

本文注明来源为其他媒体或网站的文/图等稿件均为转载,如涉及版权等问题,请作者在20个工作日之内联系我们,我们将协调给予处理。最终解释权归旭为光电所有。